結論だけ先に述べますが、予想外に面白い展覧会でした。

観覧前の印象は「黒っぽい絵を描く洋画家」でしたが、観覧後は「画面に深さを作る画家」そして「スペインの赤土フィルタのサングラスを掛けた画家(笑)」になりました。

ところで。この展覧会はかなり巡回していたのだけど、京都周辺の風景が多い画家についてこれるのは京都周辺の住人だけじゃ無いのか?と心配になった。もちろん別の楽しみが有るとは思いますけど。

第一章:渡欧前の学生/院生時代

裕福な家だったこともあり、大正時代なのに大学院まで行っている。京都帝大・美学美術史の深田康算研究室に所属する研究者であって画家では無い。

八坂の塔(1915年/大正4年)

爽やかな気持ちよい絵。ということもあるが、今では家だらけのこの場所が緑豊かであることに驚いた(笑)。

第二章:渡欧していた時期の模写・写生

絵を研究するのに最も良い方法は模写だ、ということでプラド美術館などを中心に模写を行っていた。

ティツィアーノなのにタッチが荒いのが気になる絵(笑)。でもやはり大事なのは構図や色合いなのでしょう。

第三章:帰国〜個展開催〜戦争

留学して帰国するも、基本的には研究者。でも徐々に画家として歩み始める。

早春(1934年/昭和9年)

京都市美術館の前身である「大礼記念京都美術館」(開館記念展だとか)の公募展「大礼記念京都美術館展」に出品された作品。

宇治川の天ヶ瀬ダム附近の風景。

少し高台から渓谷を横切る視線なので、宇治川を挟んで手前と対岸とでえぐるように斜面が交差する。宇治川へ進んだ視線が、対岸に屹立する山によって上へ押し上げられる。と共に中心にある樹によって視線が遮られる。

画中でいろいろとさまよえる作品。

第四章:山の風景

スペインの風景に馴染んだらしく、日本でも山の風景を多く描いたようです。なので山の章があります。

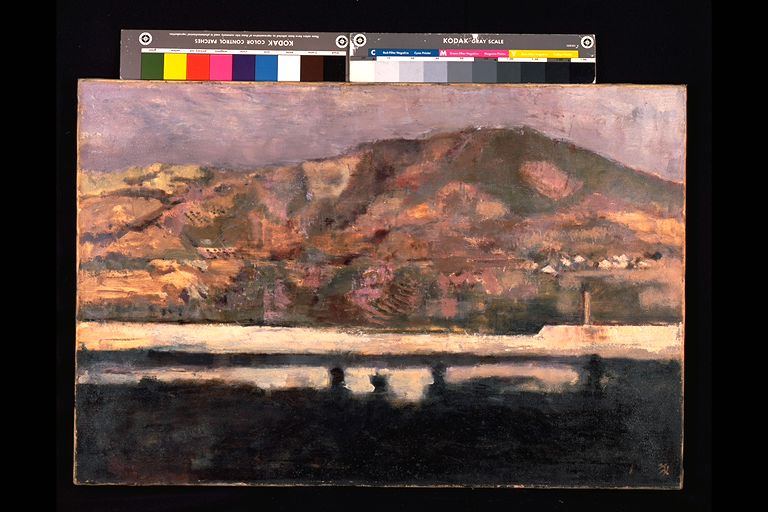

城南の春(1933年/昭和8年)(国立美術館提供の画像なので色チャートが付いてます)

木津川の対岸から望んだ京都府井手町の村落とその後ろの大焼山が描かれています。玉水橋の西詰め辺りじゃないかと思いつつ観ていました(木津川の自転車道を走っていれば見かける光景(笑))。

木津川の手前のガードレールを描くことで、絵の中の深さを生んでいます。

第五章:動物と花

鹿ヶ谷から(借家を追い出され)南禅寺の近くへ引っ越ししたことで京都市動物園の近所に住まうことになり、動物園へ通って動物の絵を描いたとのこと。

この横に大阪市美所蔵の「水禽」(1951年)という、逆光の檻越しの鴨とはげこうじゃないかと思われる絵が並べられていたのが面白かった。シルエットクイズとその正解という感じでした(笑)。

第六章:人里の風景

独立美術協会の教授旅行の旅先で描いた絵などが並んでいました。

工場地帯(1936年/昭和11年)

画面奧から流れ出てくる宇治川と左手から画面を横切る山科川とが合流する風景。

位置は京阪バス伊賀団地バス停留所辺り(笑)。手前を走る電車の線路は京阪です。単線っぽく見えますが複線のはずなのです。そして山科川の向こうに広がる工場は、どうやら日本製布会社の伏見工場らしいです。なお、現在は全て住宅地になってます。

手前の工場が暗く、そして奧の山地が明るく描かれており、爽やかな気配を感じられます。そして画面奧への広がりも感じられます。